央广网北京9月15日消息(记者 庞婷)9月14日,“肿瘤治疗创新进展与药物研发新趋势论坛”在北京首钢园召开。本次论坛聚焦肿瘤防治前沿创新与药物研发新方向,搭建起集政策解读、成果发布、产业对接与国际协作为一体的高端交流平台。

国家卫生健康委科学技术研究所所长邢若齐表示,肿瘤防治是关乎人民健康的重大民生工程,也是国家医学科技与公共卫生水平的重要标志。她认为,应充分发挥人类遗传资源在精准医疗与药物研发中的基石作用,促进样本、数据与临床研究高效协同。她期待以论坛为契机,深化政产学研各界合作,共同推动肿瘤创新药械研发与转化,为广大患者带来更多福祉。

院士领衔,解码生物医药创新驱动力

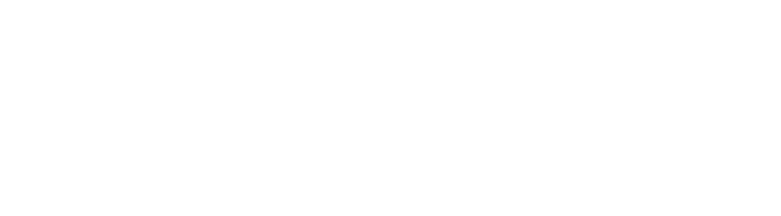

首场高峰论坛聚焦“生物医药创新驱动力”,三位院士从多维度剖析肿瘤防治领域的科研突破与未来路径,带来一场兼具深度与前瞻性的学术盛宴。

中国工程院院士詹启敏作题为《前沿科技赋能肿瘤精准医学发展》的报告(央广网记者 庞婷 摄)

北京大学国际癌症研究院院长、中国工程院院士詹启敏在题为《前沿科技赋能肿瘤精准医学发展》的报告中,深入剖析了中国肿瘤防控面临的严峻挑战,并强调科技创新是推动肿瘤精准医学发展的核心动力。

詹启敏在接受记者采访时表示,我国肿瘤防治正面临严峻考验,每年肿瘤新发病例约480万,死亡病例约260万,且发病与死亡人数仍呈攀升态势,成为“健康中国”建设中重大疾病领域的关键挑战。做好肿瘤的防治工作,提高肿瘤的早诊预防和治疗效果,需要通过科技创新来解决。

在治疗水平上,国家肿瘤五年生存率是衡量一个国家肿瘤治疗水平的标准,目前我国五年生存率大概在43.7%,相比一些发达国家仍有很大差距。更特殊的是,我国存在胃癌、食管癌、肝癌、咽癌等“中国特色肿瘤”,其发病率与死亡率超过50%。攻坚这类肿瘤的责任与历史担当,落在了中国医学家、科学家与企业家肩上。

当前我国肿瘤精准医疗正处于“蓬勃、快速且健康”的发展时期,已覆盖肿瘤防治全链条——从预防、早期诊断,到治疗实施,再到肿瘤管理,均取得显著成效。

詹启敏认为,精准是医学的永恒追求,我国推动的转化医学、整合医学等发展模式,终极目标均指向“精准”,这些模式也为解决肿瘤防治中的实际问题提供了有力支撑。

在报告中,詹启敏提出,整合多组学技术、基因编辑、液体活检与人工智能等多模态数据,是实现肿瘤精准分型、早期诊断和个体化治疗的基础。他认为,多组学、人工智能等前沿科技正从根本上改变肿瘤治疗路径。那这些前沿科技对普通患者能带去哪些直接好处?詹启敏解释,多组学技术能从深层次解析肿瘤的发生发展、耐药、转移与复发机制,为靶向药物、免疫治疗等精准疗法的研发提供支撑;而肿瘤防治中产生的多维度大数据(生命组学数据、临床信息、生理生化指标、影像组学数据等),仅凭医生个人难以处理,人工智能可快速整合分析这些数据,为临床诊断提供建议。

对于患者而言,这些技术的落地将带来切实红利:一方面提高临床诊疗效率,缩短诊疗流程;另一方面让用药更精准,避免“试药、换药”的弯路,过去缺乏特异性药物的情况得到改善,真正实现“科技惠及民生”。

詹启敏表示,肿瘤防治的每一步进展都离不开科技创新,未来我国将持续以精准医疗为核心,依托“中国方案”攻坚特色肿瘤,让前沿科技更好地服务于肿瘤防治,助力提升全民健康水平。

中国工程院院士徐兵河作《中国抗肿瘤新药研发的现状与挑战》报告(央广网记者 庞婷 摄)

中国医学科学院肿瘤医院教授、中国工程院院士徐兵河在《中国抗肿瘤新药研发的现状与挑战》报告中表示,我国抗肿瘤新药研发已实现从仿制到创新的跨越,新药上市数量位居全球第二,细胞治疗、双抗、ADC等下一代药物增长迅速,在研产品中占比已达39%。与此同时,中国抗肿瘤新药研发仍面临多重挑战,亟须加强基础与转化研究,并借助人工智能等多学科交叉推动真正意义上的原研突破。

南方科技大学电子与电气工程系系主任、加拿大工程院院士孟庆虎在《人工智能浪潮中的智慧医疗创新》报告中,深入剖析当前人工智能在算力、算法与数据方面的局限,并提出以“场景智能”替代通用大模型,以实现技术真正落地。他表示,人形机器人未来或将成为多科室协同的手术平台,应通过多模态临床数据推动仿生机器人医生与智慧医疗系统发展。

国际视野,临床与预防实践破局

在“临床治疗与预防创新”高峰论坛上,中国医学科学院/北京协和医学院特聘教授乔友林在《加速消除宫颈癌,世界和中国在行动》报告中,围绕WHO《加速消除宫颈癌全球战略》2030目标,系统阐述了中国作为全球宫颈癌发病与死亡负担最重国家的现状与挑战。他回顾了HPV疫苗与筛查技术的发展历程及中国科学家的贡献,并介绍了农村“两癌筛查”项目及多地防治示范点的工作成效。

中国医学科学院/北京协和医学院特聘教授乔友林作《加速消除宫颈癌,世界和中国在行动》报告(央广网发 主办方供图)

“疫苗是从病因上阻断宫颈癌发生的最有效手段。”乔友林表示,当前仍面临HPV疫苗接种率低、筛查覆盖不足及基层诊疗能力薄弱等挑战,而宫颈癌是目前唯一可通过疫苗、筛查、治疗实现“消除”的癌症。他呼吁加强疫苗接种、筛查技术和医疗服务的可及性,尤其关注边远地区与年轻女性群体。未来要持续通过技术创新、科普普及、政策保障等,推动防控措施惠及更多女性,最终实现“加速消除宫颈癌”的目标。

上海吴淞材料实验室基因与细胞技术创新中心执行主任周双念,以上海吴淞材料实验室与深圳南山区合作的创新试点为例,介绍了宫颈癌“早防早控”新模式的应用成效。项目通过cD-L1检测、HPV-DNA+TCT联合筛查及自采样技术,实现对适龄女性受试者的DNA级早期预警,主动检测率大幅提升,自采样符合率超92%。该模式通过分层管理、关口前移和数字化健康管理,初步形成“免疫—蛋白—基因”多维度防治体系,为基层宫颈癌防治提供了可复制的新路径。

多方携手,开启医防融合新征程

论坛期间,《医防融合研究课题项目战略合作协议》正式启动。该项目由国家卫生健康委科学技术研究所、北京陆士新医学基金会牵头,联合秦皇岛市北戴河新区、中国人民解放军总医院第一医学中心、中科未来生物技术研究院、上海吴淞材料实验室共同参与,核心目标是开展“肿瘤生物疗法临床应用标准体系”科研协作。

启动仪式(央广网发 主办方供图)

中国人民解放军总医院第一医学中心主任医师韩为东介绍,该项目旨在开展“肿瘤生物疗法临床应用标准体系”科研协作。未来将通过多中心、多部门协同,建立可推广的技术标准、临床路径与数据规范,以加速前沿技术的安全合规转化。

编辑:王进文